Portraits croisés à l’Union des femmes peintres et sculpteurs en 1898

Autour d’une planche publiée dans L’Œuvre d’Art.

© eric ledru, mars 2025

correspondance: ateliermathildedelattre@ik.me

Une véritable « constellation » de femmes artistes, aujourd’hui souvent oubliées, a gravité autour de l’Union des femmes peintres et sculpteurs à partir de 1881. Qu’il s’agisse des militantes des premières années, d’artistes confirmées, de jeunes élèves en recherche de débouchés artistiques, etc., l’ « Union » constitue leur espace commun. Cet espace, à la fois mondain et porteur de sororité, de reconnaissance, d’apprentissage, se déploie aussi bien entre collègues qu’envers le public, les acheteurs institutionnels et la critique. De nombreuses artistes de la fin du 19è siècle et du début du 20è siècle, qui s’y côtoient et à qui la critique fait réception, y mènent « carrière honorable ». Nous explorons ici les trajectoires artistiques et personnelles de neuf d’entre elles : Antoinette Chavagnat, Cécile Chennevière, Delphine de Cool, Henriette Decours, Mathilde Delattre, Jeanne Lauvernay-Petitjean, Marie Loire-Toudouze, Jeanne Pajot et Cécilia de Wentworth, dont les oeuvres ont été choisies par la revue artistique L’Oeuvre d’Art pour figurer sur une même planche illustrée en 1898, alors que le salon de l’Union a acquis une certaine reconnaissance. Cette démarche prosopographique permet d’évoquer, sans ambition de représentativité, divers aspects des relations entre les artistes et l’Union, ainsi que celles entre la critique et le salon. Elle nous invite également à analyser la fonction de l’Union dans les parcours artistiques : pour certaines de ces neuf artistes l’Union représente un «terrain d’essai » ; pour d’autres, déjà confirmées, une « zone de confort » ; et pour plusieurs d’entre elles un « moteur de professionnalisation », ou même de diversification, avec ses avantages comme ses limites. Cette étude montre que le salon de l’Union est toujours un lieu de brassage entre artistes connues ou débutantes, fidèlement au vœu initial de sa fondatrice Mme Hélène Bertaux, et suggère qu’il peut jouer un rôle d’amplificateur des carrières et de professionnalisation. L’aspect économique, notamment à travers les prix et l’intégration des élèves, revêt également une grande importance pour les artistes, qui restent cependant d’abord des femmes impliquées dans l’émancipation professionnelle par l’art, grâce au collectif.

Abstract From 1881 onwards, a « constellation » of female artists—many of whom are now overlooked—gathered around the Union des femmes peintres et sculpteurs. Whether they were activists from the early years, established artists, young students looking for artistic outlets, etc., the “Union” was their common space. This space, mundane but also a vehicle for sisterhood, recognition and learning, unfolds both among colleagues and towards the public, the institutional buyers and the critics. Many artists of the late 19th and early 20th centuries, who rubbed shoulders here and were received by critics, led “honourable careers”. Here, we explore the artistic and personal trajectories of nine of them: Antoinette Chavagnat, Cécile Chennevière, Delphine de Cool, Henriette Decours, Mathilde Delattre, Jeanne Lauvernay-Petitjean, Marie Loire-Toudouze, Jeanne Pajot and Cécilia de Wentworth, whose artworks – mainly portraits – were then chosen by the art magazine L’Oeuvre d’Art to appear on a same illustrated plate in 1898, while the Salon de l’Union had gained a certain recognition. This prosopographical approach allows us to evoke, without any ambition of representativeness, various aspects of the relationships between artists and the Union, as well as those between critics and the salon. It also invites us to analyze the function of the Union in artistic careers: for some of these nine artists, the Union represents a « testing ground »; for others, already established, a « comfort zone »; and for several of them a « motor of professionalization », or even of diversification, with its advantages as well as its limits. Our study shows that the Union’s salon continued to be a place of mixing between known or emerging women artists, in line with its founder Mme Hélène Bertaux’s vision, and suggests that the Union played a role in amplifying some careers, fostering professional growth, and providing economical support, through prizes and student integration, for those of the artists socially able to pursue their work. Anyway, these women were all pushing for broader professional emancipation, driven in part by the collective power of this artistic and social community.

Le numéro du 15 mars 1898 de l’Oeuvre d’Art

Page de titre et de sommaire de L’ Oeuvre d’Art n° 116 du 15 mars 1898

L’Oeuvre d’Art, organe de la Société Artistique des Amateurs,consacre son numéro 116 du 15 mars 1898 à l’ « Exposition des Femmes Peintres et Sculpteurs » qui vient de se tenir cette année à la galerie Georges Petit dans le 9è arrondissement. Elle publie comme habituellement de nombreuses reproductions d’oeuvres sous forme d’héliogravures en noir-et-blanc, de bonne qualité, réalisées par Buirette et Cie. L’exposition fait le grand titre de la première page, au dessus du sommaire de la revue, puis suit l’article de trois pages illustrées par Paul Maryllis1. Viennent ensuite la fin d’un article sur Le «Gothique » en France, une conférence inédite « Sur la composition » puis une biographie de deux pages (rubrique « Silhouettes d’artistes ») de Virginie Demont-Breton, qui depuis 1894 est la deuxième présidente de l’Union, succédant à sa fondatrice Hélène Bertaux. Quatre pages de planches dites « hors-texte » d’œuvres exposées au salon figurent à la fin du cahier ; puis sont insérées annonces et réclames. Sur les seize pages de la revue, dix sont donc consacrées au salon de l’Union ou à sa présidente, ce qui en fait un témoignage important sur cette société.

La revue, créée par Léon Castagnet2, est alors dirigée par l’historien de l’art Eugène Müntz (1845-1902). Virginie Demont-Breton fait d’ailleurs partie des collaborateurs du journal, avec trois autres femmes, parmi une soixantaine de personnes : outre l’artiste-peintre renommée de l’école de Wissant3, on y retrouve Mme Pégard, Secrétaire du Comité des Dames de l’Union Centrale des Arts Décoratifs, qui en 1893 a dirigé la section française des femmes artistes exposant au Woman’s Building, lors de l’exposition universelle de Chicago4. Quand aux deux autres collaboratrices, elles semblent elles surtout représenter leur frère ou mari : Mademoiselle Marie Bengesco, dont on ne précise pas la qualité, est la soeur de l’écrivain Georges Bengesco (1848-1922)5, et Madame Raffalovitch, dont la qualité n’apparaît pas non plus, est sans doute la femme d’Arthur Raffalovitch, un diplomate introduit dans les journaux français pour y faire la promotion de l’emprunt russe…

L’Union des femmes peintres et sculpteurs en 1898

Il y a dix-sept ans, en 1881, que la sculptrice de renom Madame Léon Bertaux (nom d’artiste d’Hélène Bertaux, née Pilate)a fondé l’ « Union », comme les sociétaires la nomment entre elles, pour défendre les droits des femmes souhaitant se consacrer à l’art, militer pour leur ouvrir le même accès que les hommes à l’enseignement des Beaux-Arts, et favoriser, dans l’optique de la fondatrice, la reconnaissance d’un « art féminin »6. Au Salon officiel (géré depuis 1881 également par la Société des artistes français), très peu de femmes encore sont admises par le jury, et il règne un certain entre-soi des artistes déjà renommés, tant pour la sélection des œuvres que leur placement lors de l’exposition. Hélène Bertaux organise dès 1882 le premier salon de l’Union des femmes, sans jury d’admission ; elle met en effet en avant, dans les principes de l’association, l’entraide entre les artistes femmes, l’association d’anciennes confirmées et de débutantes, dans un double moment7 de sororité/émulation des femmes artistes dans la société. Les quinze premières années de militantisme de l’Union vont apporter une évolution, appuyée par la presse féminine naissante, dans les mœurs de la société quant à la vision de la place des femmes en son sein, même si le « salon des femmes » instaure aussi une situation de discrimination positive8.

Virginie Demont-Breton succède en 1894 à Madame Léon Bertaux à la suite d’un débat houleux : la critique artistique est féroce envers le « salon des femmes », où elle relève trop d’ « amateurisme »9, et la nouvelle présidente impose son idée de création d’un jury de sélection, nuançant la primauté de la sororité sur le professionnalisme posée par la fondatrice. Mais le combat de l’Union pour l’émancipation des femmes artistes artistes dans la société se poursuit : Virginie Demont-Breton rappelle la même année aux sociétaires et aux représentants des ministères et des Beaux-Arts que « la grande préoccupation de tous ceux qui s’intéressent au sort de la femme est de lui procurer tous les moyens d’existence tirés de ses propres ressources (…) dont l’indépendance matérielle, qui facilite l’éclosion des idées et la réalisation d’oeuvres, et la possibilité de s’unir selon son affection (…) pour pouvoir seconder la protection de l’homme voire y suppléer »10.

En 1898 on se situe toujours dans les années militantes de l’Union : le combat pour l’accès des femmes à l’école des Beaux-Arts est engagé mais pas encore gagné11. En 1897 a enfin été rendue officiellement accessible l’école aux femmes – et sur critères d’admission -, mais seulement pour le travail dans les galeries, les examens, les cours théoriques de peinture et de sculpture : les ateliers d’après modèle vivant, et donc de nu, leur seront encore interdits jusqu’en 1900 (avec l’ouverture de l’atelier de Ferdinand Humbert pour la peinture, et celui de Laurent Marqueste pour la sculpture). Or dans l’académisme d’alors du Salon officiel, la peinture de nu est un prérequis fondamental. Les femmes désireuses de faire une carrière artistique professionnelle doivent alors toujours se tourner vers les ateliers privés de maîtres ou vers certaines académies également privées qui acceptent des femmes, tandis que pour les hommes l’enseignement des beaux-arts, public, est gratuit. Cette admission des femmes aux Beaux-Arts ne va pouvoir concerner que les artistes débutantes, voire surtout celles de la génération qui n’expose pas encore ; pour les autres, l’Union va rester un espace économique, social, voire de sororité, obligé.

Le « Salon des Femmes » et la presse

Le salon de l’Union s’était tenu les années précédentes, comme le Salon des artistes français, au Palais de l’Industrie et des Beaux-Arts, aussi dit Palais des Champs-Elysées. Mais celui-ci a été détruit, est l’Union a été contrainte, en l’absence de lieu d’exposition prêté par l’état en 1898, de négocier la location d’une grande galerie privée, celle de Georges Petit, rue de Sèze, dans le 9è arrondissement. La grande galerie et tous ses salons sont utilisés, mais la place disponible est cependant plus réduite qu’au Palais de l’Industrie, et le nombre par sociétaire, comme la taille des plus grands envois, seront donc réduits par le comité d’organisation. Le salon de l’Union des femmes, qui est maintenant devenu un rendez-vous attendu, sera inauguré comme en 1896 par le Président de la République, Félix Faure. L’an dernier Rosa Bonheur avait fait l’honneur à l’Union d’y exposer. Si au premier Salon de 1882 on comptait seulement une trentaine d’exposantes, en cette année 1898 ce sont 554 œuvres (quelques centaines de moins cependant que les années précédentes en raison de l’espace réduit), qui y sont exposées, du 1er au 31 mars.

Pour les artistes, le salon de l’Union est par ailleurs, au-delà de cette vitrine imparfaite, une opportunité financière, par l’obtention de prix, et par les achats d’oeuvres faits par l’Etat et par la Ville de Paris. En 1895 une tombola de l’Union est également mise en place, système de redistribution entre sociétaires par achats d’oeuvres aux artistes débutantes, versusdons d’oeuvres à la tombola par les plus confirmées.

Dans L’oeuvre d’Art de ce 15 mars 1898 (revue qui, on l’a vu plus haut, n’est pas ce que l’on peut appeler un journal féministe) on lit entre autres, avant l’analyse des œuvres elle-mêmes: « Des fleurs, des fleurs, encore des fleurs: voilà ce qui frappe au premier abord ; et des visages roses d’enfants plein de rire et d’espérance ; et des minois aux traits engageants ; et de belles dames qui minaudent, coquettes, sous la glace des pastels fragiles. Ne cherchez pas là de toiles à grands fracas (…) mais une collection charmante des tableautins précieux ». Dans La Liberté qui rapporte ses impressions du même salon, c’est : «Un ensemble d’oeuvres banales élégantes (…) des imitations de maîtres à la mode, mais jamais une émotion personnelle (…) Les femmes réussissent surtout dans les genres que nous pouvons appeler inférieurs, qui n’exigent ni grande qualité d’exécution, ni force de conception »12. Et d’autres articles encore, non citables aujourd’hui, évoquant « la conformation du cerveau féminin, et l’impossible lutte » avec les hommes en art…

Madame Léon Bertaux engageait ses sociétaires à développer leur propre art, un « art féminin », à ne pas copier les maîtres, mais pour la critique le compliment suprême reste « on dirait de la peinture faite par un homme », et la critique reproche au « Salon des femmes » de se cantonner à une peinture sentimentale ou « domestique », d’exposer trop de fleurs et de natures mortes (« vos salons sont de vrais jardins ») — alors même que s’il y a assez peu de paysagistes à l’Union, autre « art majeur » du Salon officiel, c’est que la peinture en extérieur (« sur le motif ») par les femmes est encore socialement réprouvée…13 Pour le New-York Herald de Paris14, à l’exception de deux artistes dont nous parlerons plus loin (Loire et Chavagnat), « the exhibition as a whole is mediocre, and, with the exception of a few pastels and water-colors, devoid of artistic merit ». Et c’est surtout la visite du Président de la république qui fait titre. Certains critiques ont eux leurs artistes « attitrées », comme celui de La Presse qui, regrettant l’absence d’Euphémie Muraton au salon, se console car « heureusement il y a Louise Debordes » 15. Les portraits exposés sont par contre nombreux, et dans la représentation de la « nouvelle femme » voulue par les deux premières présidentes, c’est le « caractère » plutôt que la « beauté » qui est primé au salon de l’Union16.

Malgré cette misogynie ou ce parti pris de la critique en cette fin du XIXè siècle, les journaux, confrontés au salon de l’Union, sont amenés à faire leur travail ; et alors qu’avant la création du « salon des femmes », même si un petit pourcentage croissant de femmes commençait à accrocher au Salon officiel, bien peu avaient d’écho dans la presse, et on ne retrouvait leur trace que dans les catalogues. Maintenant, la critique, même réticente, doit s’exprimer, ce qui contribue malgré tout à « désinvibiliser » quelque peu les femmes artistes dans la société. Avec la création du salon de l’Union, le public est informé, sur place ou dans les journaux, de l’importance d’une création artistique féminine ; et l’Union fut ainsi un moteur de reconsidération des femmes face à la résistance des contemporains et les « convenances » sociétales alors en vigueur17. Lors de la 2è vague féministe, dans les années 1970, des mouvements féministes lui reprocheront cependant d’avoir relégué les femmes dans un espace séparé, et d’un même classicisme que le Salon, isolées des mouvements artistiques modernistes.

Les tableaux de la 2è planche hors-texte

L’article de l’Oeuvre d’Art comporte 47 illustrations d’oeuvres réalisées par 42 artistes, soit une sélection d’un peu plus de 8% des oeuvres exposées au salon. Cette sélection n’est pas neutre, car les œuvres florales, jugées trop nombreuses par la critique comme on l’a vu, ont été très peu retenues : on dénombre ainsi dans l’article 22 portraits (soit 47% des illustrations de l’article), 14 paysages ou marines (30%), 4 scènes religieuses (9%), 3 représentations de fleurs ou fruits (6%), 2 portraits animaliers (4%) et 2 sculptures (4%). Cette « extraction » préférentielle des portraits et paysages reflète bien sûr l’orientation de la critique vers les genres dits majeurs de l’art « officiel », ou « masculin ». Cependant, une œuvre florale de la Baronne Louise Tristan-Lambert fait la « une » de l’article.

Quant à l’intitulé du nom des 42 artistes sélectionnées, 19 sont dites « Madame » (soit 45%), 15 « Mademoiselle » (36%), une « baronne » (2%) et pour 7 exposantes (17%) le nom est mentionné sans autre indication ; curieusement, il s’agit des illustrations placées dans le corps du texte de l’article, sans doute les plus mises en valeur par le journaliste, et comme si celles-là gagnaient ainsi le droit, comme il est d’usage pour les hommes artistes, de la seule indication du prénom et du nom. La planche choisie pour cette analyse comporte 10 reproductions de 9 artistes, dont 5 portraits, 3 scènes ou paysages et 1 représentation florale, et s’approche donc la répartition de la sélection globale de l’article. On y retrouve les œuvres comme disposées autour des deux portraits centraux, dont celui réalisé par Mathilde Delattre dont nous étudions par ailleurs la biographie et qui nous a fait choisir cette planche18. Les portraits de femmes sont ceux qui attirent le regard en premier lieu, puis celui d’un ecclésiastique qui y est assez curieusement accolé ; une marine et un paysage « comblent » les espaces laissés libres entre les portraits et n’apparaissent, du fait de leur petite taille, qu’au second regard. Une composition florale ferme la marche. Nous parcourons la planche dans l’ordre donné par sa légende.

La deuxième planche hors-texte, analysée ci-après

Mode. 23 ans.

Mlle Henriette Decours, Chez la Modiste

Mademoiselle Henriette Decours est la plus jeune, elle ouvre le bal des portraitistes avec une ravissante « Chez la modiste », représentant une jeune femme qui, tout en s’observant dans le miroir, et ajustant le chapeau qu’elle essaye, semble nous lancer un regard à la fois tendre et interrogateur. Henriette laissera peu de postérité artistique.

Pourtant son aquarelle « La tasse de thé » avait déjà été remarquée en 189619, au « Salon du champ de mars »20, celui de la Société Nationale des Beaux-Arts, salon plus ouvert aux femmes que celui des artistes français qui tient encore le haut du pavé. On ne connaît donc pas son maître, le catalogue de la Société des Beaux-Arts ne les faisant pas figurer, contrairement à celui des artistes français, plus conventionnel. L’année suivant Chez la modiste, en 1899 donc, toujours demoiselle, Henriette Decours expose à nouveau à l’Union, « un remarquable portrait d’homme »21 . Elle accrochera encore en août 1900 au second salon de Lagny en Seine-et-Marne22 . Est ce la der de der ?

On retrouvera son histoire, qui forcément s’est déposée quelque part et en quelque être : Marie Henriette Joséphine Decours, née à Paris en 1875, dite sans profession, épouse le 23 juin 1900 à Paris, le chef de contentieux Louis Lavergne. Une explication peut-être à cette fin de carrière, dans les salons en tout cas, peut-être a-t-elle continué à peindre pour elle. Peut-être. Mme Henriette Lavergne est toujours membre de l’Union en 190123. En 1901 une petite Suzanne décède à 3 jours. Mais un garçon nait en 1903, se marie en 1948 et décède à Esbly (Seine-et-Marne) fin 1960 ou début 1961, qui sait, quand on le retrouve le 14 janvier le décès semble remonter à plusieurs semaines24. La vieille Henriette ne s’en remet pas : elle meurt à Pontcarré, Seine-et-Marne, le 25 mai 1961. Un autre garçon est né en 1907, qui se mariera à Paris et y décédera en 1978, lui à une date claire. Peut-être des petits enfants ? Chez la modiste, femme objet, regard comme absent ou résigné, très belles formes, jupe et ceinturons modernes, mais on n’a pas la couleur.

Evasion. 23 ans.

Mlle Jeanne Lauvernay. Marée Basse (à) Cancale; Pavelle (Puy-de-Dôme)

Entre les portraits, majoritaires sur cette page d’illustrations, sont insérées en petit format deux pochades de Jeanne Lauvernay (1875-1955), une artiste qui expose depuis 4 à 5 ans. Bien que mariée également, en 1904, mais avec Edmond Petitjean, un maître de trente ans son aîné, peintre et illustrateur, récemment veuf (dans une exposition en 1924 on la dira même par erreur fille du vieux maître !), elle poursuivra une très longue et fort honorable carrière. Elle exposera en effet de 1894 à 1956 au salon des artistes français, où elle obtiendra une médaille d’or en 1933. Elle sera officier de l’Instruction publique en 1911. Elle accroche à l’Union depuis l’année précédente et jusqu’en 1935 au moins ; en 1912, elle en sera membre du comité, 1er prix en 1924, et… trésorière en 1931 ! En 1931 elle sera membre du Syndicat des artistes femmes et accrochera aux Indépendants ; en 1934 et 1935 elle est au salon d’Automne. En 1938 elle est membre du comité de la Société amicale des peintres et sculpteurs français, et directrice de son bulletin25. C’est une impliquée.

Elle a exposé un portrait en 1893, en commettra un ou deux autres, mais elle peint surtout des natures mortes, et des fleurs d’une grande qualité, resserrées à la Faux-Froidure ou à la Blanche Odin, mais en plus modernistes ; des jardins également. D’ailleurs en 1898, c’était alors seulement son 6è salon, et son 2è à l’Union, elle avait aussi accroché des Giroflées. Mais comme on l’a vu, les critiques de l’Oeuvre d’Art voulaient mettre en avant portraits et paysages, et cette année là Jeanne Lauvernay ne fut pas reconnue comme « fleuriste ».

Chez Jeanne et Edmond, son peintre de mari, on imagine l’entente intellectuelle. Jeanne est fille de professeur, d’ailleurs. On ne devait pas rouler sur l’or dans le couple, mais ça devait être très riche, très proche. Les Lauvernay-Petitjean auront une fille en 1909, Andrée, qui plus tard créera elle-même une école de dessin. La famille (sauf Edmond) est inhumée aux Batignolles : leur fille, qui semble avoir eu une descendance de son premier époux, repose avec son 3è mari et le petit ange issu du second en 1948. Malgré sa belle et longue carrière, Jeanne, elle, est toujours dans les limbes de la Grande Galerie des Femmes Peintres Oubliées26.

Lassitude. 27 ans.

Retour à un grand portrait, avec Mademoiselle Jeanne Pajot, Portrait de Mme F.P… Très sérieux portrait de dame : « un fort bon portrait de jeune fille brune, ensemble réussi de colorations sévères »27, qui contraste avec la frivolité de celui accroché par Henriette Decours. On croirait Mme F.P. décorée de l’ordre de la sublime Rose et pouvant dès lors affronter sereinement sa vie intérieure. Ce n’est pas la maman de Jeanne.

Mlle Jeanne Pajot. Portrait de Mme F.P…

Ici on retourne, comme pour Henriette, en clandestinité. Black-out total au dictionnaire Bénézit, sur le web, dans les salles des ventes, etc…. Mais il y eut quatre ans avant ce salon une étude, Tête de religieuse, à l’exposition de la Société des Amis des Arts de Seine & Oise à Versailles (1894), et il y aura aussi ensuite un « délicat pastel, figure naïve de fillette » en 1899 à l’exposition de l’atelier du portraitiste Edouard Sain28 ; sans doute Jeanne est elle son élève. Et encore : au Salon des artistes français en 1900, Portrait de Mme P.29, et en 1901 à l’Union « un curieux profil de Fillette Bretonne, très pittoresquement traité »30 , une médaille de 2è classe en 1902 à l’exposition internationale de Lille (où les œuvres exposées sont : Portrait de Madame Marchand-Clairin et Lassitude, paysanne bretonne)31 ; en 1902 toujours à l’Union, le Portrait de Mme C… est « rendu avec infiniment d’habileté, un des meilleurs morceaux de cette exposition »32; le Salon de 1904 avec Sous les châtaigniers et Pont-Aven33 ; celui de 1905 avec un tableau Femme et Fleurs où « elle s’efforce à mieux et réussit bien »34 ; et Femme en rouge au Salon de 191035 .

Jeanne Marie Camille est née à Lille le 17 janvier 1871 d’un père avocat, lui même fils d’un député de Lille ; sa maman est elle originaire de Perpignan. Jeanne fut élève de Thirion, Richemond, E. Sain et F. Humbert. Mais on n’en trouve plus trace dans la presse après 1910, ce qui n’exclut pas qu’elle ait discrètement continué à exposer. Jeanne décèdera à Paris le 10 février 1937, toujours célibataire et toujours artiste-peintre36, et sera inhumée au Père-Lachaise. Le Salon, l’Union, le Salon, etc… : ce n’était plus déjà la meilleure tactique « commerciale », il valait mieux déjà fréquenter les « scissions » et autres galeries, mais il y avait cette sororité de l’Union, qui encourageait – mais peut être aussi éloignait les artistes femmes des lieux de la modernité. Jeanne ne semble pas survivre dans sa carrière au premier conflit mondial, qui à Paris entraîna un arrêt du Salon des artistes français (les hommes peintres étant au front, et le Grand Palais transformé en hôpital militaire). Le salon de l’Union rouvrit en 1916 mais dans un format réduit. Beaucoup de sociétaires d’ailleurs se firent infirmières dans leurs régions respectives. Dans ses portraits sévères, quel trauma fait-il trace ? Fut-il réactivé par la guerre ? Quel fut le destin de Jeanne ?

Maison. 47 ans.

Mais voici la jolie fermière de Madame Cécile Chennevière, qui s’appuie, dans la planche, sur la base solide du portrait suivant, pour faire centre. Elle se tient entre la « midinette » qui se vend langoureusement, et la quasi-religieuse résignée, mais ici c’est toutes dentelles, toutes fleurs et tout sourire dehors ! « Une fermière Trianon allant traire les Vaches, dans un encadrement coquet, trop coquet » dit L’Oeuvre d’Art.

Mme Cécile Chennevière. Allant traire les vaches

C’est une ancienne, et une reconnue. Pierrette Cécile Delphine Gaudez expose au Salon dès 1869, et jusqu’en 188337. Cécile Chennevière circule toujours chez les marchands, elle. On en trouve un très bel éventail chez Christies, et des élégantes, à l’aquarelle, très « ancien régime ». Elle est citée à l’entrée « Éventail » de la Grande Encyclopédie des sciences lettres et arts parmi les quelques artisans compétents en cet art, au début du 20è siècle. Cécile naît le 20/12/1851 à Saint Etienne, son père y est négociant, elle habite paris dès 1874 avec sa mère (elle-même peintre comme son oncle), sans doute à la suite du décès de son père la même année. Son frère aîné Adrien Etienne est sculpteur. Elle devient alors élève de Delphine de Cool et des portraitistes Jean-Jacques Henner et Carolus-Duran, et expose des miniatures au Salon de peinture et de sculpture de 1869 (L’enlèvement d’Amymone d’après Giacomotti) à 1880 (Portrait de Mlle C…, miniature); elle réalise dans la même période une série de six huiles à motifs religieux, dont une assomption de la vierge d’après Prud’hon et une nativité d’après Murillo, la plupart lui étant achetées par l’État38.

Elle devient Chennevière en épousant en 1879 à Paris Edmond, pharmacien à l’Assistance Publique, et ils ont au moins deux filles. Elle se cache au Bénézit sous son nom de jeune fille, et dans les réserves du Centre National des Arts Plastiques aussi, pour six représentations de nativités et autres mariage mystique.

Elle fait partie des pionnières de l’Union : elle est des 72 exposantes du 2ème salon, en 1883, dans la section « aquarelles et émaux »39 ; en 1884, cette année où y expose pour la première – et dernière fois de son vivant- Marie Bashkirtseff , elle envoie « Deux petites têtes de femmes à l’air penché »40 ; des éventails en 1886 dont « une charmeuse de grenouilles (?), jouant du luth assise sur une branche »41, et dont l’idée est peu appréciée dans le Moniteur des Arts; cette aquarelle sera pourtant reproduire en 1886 au fronton du supplément d’un journal anglais42, mais qui en évacuera bien évidemment les « frogs » : elle est alors légendée Mandoliniste Louis XV charmant des oies ! Qui croire ?

Cécile est à l’Exposition internationale de blanc et noir (plus couramment dite le « Blanc & Noir ») en 1886 avec une « ravissante tête de femme à l’encre »43; aux artistes de Seine et Marne à Fontainebleau en 1887, où sa « charmante aquarelle », une jeune femme du Directoire entourée de pigeons, est remarquée44 ; en 1888 elle vend un éventail à la Reine du Portugal45, et une œuvre au salon de l’Union46 où elle expose trois aquarelles et un éventail. Le Gil Blas regrette d’ailleurs alors ses absences fréquentes aux salons, la disant « trop souvent accaparée par l’Amérique » : qu’est-ce-à dire ? Une voyageuse ?47. Elle expose des aquarelles en 1889 à l’Union, le Gil Blas qui décidément l’aime beaucoup s’étonne de ne pas la voir à la Société des aquarellistes, le Gaulois parle quant à lui de quatre « fantaisies ». Des éventails à l’exposition universelle de 1889. En 1890 à l’Union L’Observateur français trouve ses scènes d’éventail « Régence » un peu mièvres, malgré sa virtuosité, et le Gil Blas, moins enthousiaste qu’à l’habitude, parle de « bonnes femmes » et cite surtout son projet d’éventail. Les « Trianon » semblent lasser la critique…

Ses miniatures plaisent en 1891 à l’Union : « Et d’aucunes, comme par exemple Mme Cecile Chennevière lorsqu’elle expose une femme nue vue de dos, aquarelle absolument accomplie, peuvent dire, ainsi que dans la fable, qu’ils n’ont fait leurs tableaux si petits que pour les faire avec plus de soins »48 (Dame aux chrysanthèmes, et Printemps). Retour aux chers éventails en 1892 à l’Union49. Mais en 1893, alors qu’elle présente plusieurs études de paysages et des portraits, elle est louée par plusieurs critiques: « Sous un frais rideau de vigne, pavoisée de grandes fleurs roses et bleutées, entourée de liserons, de pivoines et de pavots, une douce chaumière s’offre à nous comme un idéal refuge rustique. Le bonheur est peut-être là. Assurément la poésie. Entrons». Ou : « Il est impossible de représenter avec plus de fine ironie, de délicatesse et de grâce, la disgracieuse élégance de la plus jolie femme du monde en costume Empire »50 ; et encore : pour ses « aquarelles, portraits et éventails ou l’on cherche la signature de Louis Leloir » ; « portrait de Melle Berthe en tablier rouge » (pastel), « sa maison avec son escalier où poussent les herbes sauvages », etc… Bref, « une révélation, avec ses aquarelles et pastels, que l’éventailliste bien connue nous ménageait ». La fabuleuse chaumière semble bien déjà là. Toute la nouvelle prestance artistique de Cécile Chennevière également, par-delà sa notoriété déjà ancienne d’éventailliste.

En 1891 et en 1895 elle offre un éventail pour la vente de charité de l’Oeuvre des enfants tuberculeux. En 1893 elle est de celles de Chicago pour l’Exposition Universelle, avec ses éventails. En 1894 elle envoie un éventail « La cigale » et des aquarelles au salon de l’Union51. Alphonse Allais y loue ses aquarelles, avant de se moquer comme il est encore d’usage dans une bonne part de la critique misogyne « des grosses dames très comiques (que l’on croise à l’Union), avec, gravement, au point culminant de leur mamelle gauche, le ruban violet d’Officier d’Académie »52… Elle est en 1895 à la seconde exposition de la Société des Femmes Artistes, scission de l’Union, aux critères d’admission se voulant plus rigoureux, et qui organisera des expositions jusqu’en 1906 chez Georges Petit, avec des « aquarelles traitées avec une liberté parfaite »53, mais aussi à l’Union avec de « ravissantes aquarelles et pastels »54; au casino de Trouville, toujours en 1895, pour une Grisette Louis XV attendant la diligence55. Et elle prend des risques, en tout cas, pour l’époque, cette année-là : à Ormoy-la-Rivière, près d’Etampes, elle manque de se faire arrêter comme… aliénée, car sa conduite intriguait le garde-champêtre, elle « rôdait » partout, cherchant le meilleur point de vue pour peindre l’église et autres coins de paysage !56. Et les critiques de réclamer des paysages au « salon des femmes »…

En 1895 et 1897 elle fait retour au Salon avec des miniatures. En 1896, miniatures et aquarelles à l’Union57 (dont un portrait de Mme Henry Lecoy)58, et cinq portraits aux Miniaturistes chez Georges Petit59; des miniatures au salon des Champs Elysées de 189760; et à l’Union en 1897 : « Mme Chennevière, une délicieuse miniaturiste »61 , et des pastels. On approche. L’année précédent la publication de l’Oeuvre d’Art, on lit déjà « Madame Cécile Chennevière nous a habitué à admirer ses aquarelles et ses miniatures, tous ses portraits sont pimpants, coquets à ravir »62. Et voilà, après cette longue carrière déjà, le commentaire de notre œuvre de 1898: « Une fermière mise comme une princesse, une fermière comme on n’en rencontre pas souvent au coin d’un bois »63 .

En 1908 elle décore encore des éventails, ces « objets de parure, objets de première utilité », pour le magasin Duvelleroy64. C’est bien cher et c’est quand-même le chant du cygne de l’éventail. En 1904 à l’Union, L’élégante romantique est encore remarquée à l’aquarelle65. Cécile Chennevière ne semble pas survivre artistiquement au premier conflit mondial. Ou bien n’en a pas besoin. Pas de trace de médailles aux salons non plus, les éventails devaient suffire. Elle eut une grande palette, des éventails aux miniatures, via les portraits. On apprend au Who’s who qu’elle a eu pour élève la portraitiste Elsie Whitmore Southwick, future Clark, de New York City. Elle meurt à 88 ans en 1939 dans le 17èarrondissement. Cécile Chennevière, une pionnière, mais qui se met à l’Union et au portrait en grand. Des éventails et miniatures aux scènes de « fantaisie » et aux pastels délicats, il faut aujourd’hui naviguer entre son nom de jeune fille et son nom d’épouse, au Bénézit comme dans les réserves du Centre National des Arts Plastiques, pour la reconstituer. Pourquoi est-elle « effacée » aujourd’hui ??? Une artiste mise comme une princesse, comme on n’en rencontre pas souvent au coin d’un bois, a-t-on envie de dire.

La foi, le cierge, le pape. 45 ans ?

Mme Cécilia de Wentworth, Portrait du cardinal Vaughan, archevêque de Westminster. En posture tout aussi auguste mais symétrique, il absout Clémentine (la mère de Mathilde Delattre qui suit) par sa gauche. Même prestance, même autorité bienveillante qu’elle, peut-être. L’Américaine exposera à nouveau ce portrait en fin d’année à l’exposition d’art chrétien de Turin.

Cécilia Smith (ca 1853 New-York – 1933 Nice), issue d’une grande famille new-yorkaise, y reçoit son éducation dans des établissements religieux, puis devient élève en 1886 à Paris d’Alexandre Cabanel (elle sera une des toutes dernières élèves du maître, et une de ses rares élèves femmes) et d’Edouard Detaille, spécialiste d’uniformes. Elle épouse vers 1887 à Paris son compatriote Josiah Wentworth (ou Winslow-Wentworth) et y gagne semble-t-il un titre de marquise.

Mme Cécilia de Wentworth. Portrait du cardinal Vaughan, archevêque de Westminster

Elle expose, et assez tardivement semble-t-il, en France tout-au-mois, au Salon de 1889 à 1920 (mention honorable en 189066). En 1892 elle envoie Pour les Pauvres au Palais de l’Industrie, après avoir passé plusieurs mois dans un couvent pour le réaliser (« Peu de personnes ont la chance de pouvoir faire poser des religieuses », dit le New York Herald de Paris)67. La même année il semble que Mr et Mme Winslow-Wentworth reçoivent dans l’ancien atelier du maître Cabanel, décédé…68 En 1893 elle est au Women’s building de Chicago avec La prière.

En 1898, l’année donc où elle expose à l’Union son portrait du cardinal Vaughan (prélat impliqué dans la construction, qui débute en 1895, de la cathédrale de Westminster), c’est le zénith sans doute des succès et des honneurs. Elle expose aussi sa grande toile le Cierge de Sainte Gabrielle au Palais des Beaux-Arts de Monaco, et il s’y murmure qu’elle va faire le portrait de sa Sainteté…69 Son portrait de Léon XIII sera en effet médaille de bronze à l’Exposition Universelle de 1900, et le Vatican la nomme marquise papale la même année ! Cette fois, sûr, elle est ennoblie ! L’Oeuvre d’Art attribue d’ailleurs la particule à Madame Smith-Wentworth. Elle tient atelier au 15 Avenue des Champs-Elysées70, et peint évêques, présidents (Roosevelt), généraux (Pershing), Christs en croix… et des religieuses, donc ! « Imaginez une grande dame, d’imposante allure, fort élégante, la tête casquée d’une chevelure du plus beau fauve Véronèse71, aimable, débordante de mondanité, de belle humeur et qui a trouvé moyen de partager sa vie en deux : l’Art d’abord, et ses relations ensuite ; tantôt à Rome, tantôt à Paris »72.

Plus tard on retrouve le couple en villégiature, à Genève en 1922, à Cannes en 1924, Nice en 192773, etc… Elle joue au tennis. Elle semble plus jeune que lui, on les annonce parfois « Mr Josiah de Wentworth et Miss Cécile de Wentworth » dans les réceptions. Son mari doit vendre des pastels chez Christies en 1929 et meurt en 1931. Trente ans après sa notoriété parisienne et vaticane, elle meurt, dans la pauvreté dit le journal, à l’hôpital Saint Roch de Nice74. Fastes et fins de vies. Le directeur adjoint des pompes funèbres, qui déclare le décès deux jours plus tard, donne une date de naissance a priori erronée, la dit Smeth et… sans profession. Cecilia, marquise vaticane : vint-elle plutôt se montrer, « mondaniser » à l’Union, alors qu’elle est en 1898 à son zénith, portraitiste réputée des grands ?

Sa Chère « Moune ». 26 ans.

Clémentine, mère de Mathilde Delattre75, « sa chère Moune », est donc le sujet du portrait à l’origine du choix de cette planche, et que l’artiste accrochera à nouveau quelques temps plus tard à la 45è exposition de la Société des amis des arts de Seine-et-Oise au château de Versailles. L’Oeuvre d’Art choisit ce portrait, mais Mathilde Delattre n’est citée dans l’article qu’en tête des « fleuristes » de l’exposition, pour ses autres oeuvres… fata… Car en ce début 1898, à l’Union, la future « fleuriste » reconnue expose bien sûr aussi des aquarelles de fleurs.

Mlle Mathilde Delattre. Portrait

Mathilde Delattre (1871-1950), « comme saisie d’une vocation »76 peu après le décès de son père adoptif en 1886, est admise avec ses premières aquarelles de fleurs en 1889 au Salon des artistes français, à 18 ans à peine, puis les deux années suivantes aux salons de la toute récente scission de la Société Nationale des Beaux Arts. Elle s’oblige ensuite, semble-t-il, à partir de 1892, à un « break » studieux, auprès de Gaston Casimir SaintPierre et Henry Eugène Delacroix. Sans doute lui a-t-on suggéré d’élargir sa palette ; et les Beaux-Arts dont l’enseignement est subventionné étant encore interdits aux femmes (l’ouverture n’en sera discrète qu’en 1896, réelle en 1900 seulement, Mathilde arrive un peu trop tôt), Clémentine finance des maîtres, deux peintres très académiques.

Quittant le 16è, elle emménage en 1895 avec sa mère et son frère dans le 9è, alors quartier des artistes, dans un logement-atelier au 17 Rue Duperré, et ré-expose alors, surtout des huiles, natures mortes, portraits, paysages. On commence à la remarquer à l’Union en 1897 pour le beau portrait de son amie peintre Jeanne Tournay, élève comme elle de Gaston Casimir SaintPierre: « Les effets de couleur, le vert dans les yeux et les pointes de rouges sont les bien voulu dans les œuvres de Melle Mathilde Delattre, mieux vaut le croire, enfin il y a une qualité de tons et une sensibilité d’une douceur exquise dans ses oeuvres »77,78. Toujours en 1897, sa nature morte Dans la cuisine est acquise par l’Union pour sa tombola, mécanisme d’encouragement en faveur des exposantes débutantes ; et, dans ses aquarelles, Soleils est acquise par l’état. Une bonne année pour Mathilde !

En 1898, à l’Union, sa « très curieuse nature morte »79 est acquise par la Société populaire des beaux-arts. Et « comme portraits à l’huile sont à citer Melle Mathilde Delattre, pour un très important de portrait de dame, mais qui, malgré le caractère du milieu et un semblant d’action, n’est bien qu’un portrait, celui d’une femme jeune encore80, de visage imposant avec ses bandeaux de cheveux noirs, vêtue aussi en solennel velours noir, alors que très tranquillement assise auprès d’un guéridon, au milieu de pivoines et de chrysanthèmes, elle déguste lentement une tasse de thé, contraste amusant entre la majesté de l’attitude et la familiarité de l’action que souligne plus encore le bel éclat de la facture »81.Dans ce portrait, l’artiste s’attache à mettre en avant la respectabilité et l’importance de sa mère. En effet, Mathilde est née au Caire en 1871, très officiellement « de père inconnu », alors que Clémentine séjournait depuis 1868 auprès du khédive Ismaïl Pacha, renommé pour ses nombreuses courtisanes, invitée aux fêtes d’inauguration du canal de Suez82. Cette aura de « fille du roi d’Egypte », son « illégitimité » et les péripéties de sa mère mettront Mathilde en difficulté avec certains membres « bien-pensants » de son entourage, et il fallait ici à l’artiste dire toute la dignité de sa chère « Moune ». Car c’est bien Clémentine, forte femme, veuve, qui va gérer carrière et atelier !83 Clémentine rentrée en France avec son enfant épousera en 1874 son cousin germain Delattre qui donnera la signature de la future artiste. Anecdote, le Salon des artistes français attribuant très peu de récompenses aux artistes étrangers, Mathilde Delattre prendra soin dans ses notices d’indiquer « née au Caire, de parents français », affirmation dans laquelle la virgule prend toute son importance ! Mathilde restera célibataire et parviendra à mener une carrière fort honorable, soutenue par sa mère qui « gérait » les nombreuses visites à l’atelier, lui permettant de se concentrer sur sa peinture et son enseignement.

L’année suivante, en 1899 à l’Union, Félix Faure, président de la République, lui remet le « ruban violet » d’officier d’académie. En 1903 au salon de l’Union, elle est consacrée mais… comme « peintre de fleurs » malgré tous ses efforts à l’huile des années précédentes ! Une des premières oeuvres de sa série de « grandes floraisons », l’aquarelle « Dans un coin du parc », obtient le 1er prix de l’Union. Cette oeuvre, alors achetée par l’Etat, a une facture qui apparait quelque peu désuète aujourd’hui, mais ne doit pas masquer le brio de l’aquarelliste dans sa réalisation, qui est alors souligné par de nombreux critiques: les uns y relèvent «une brillante dispersion de la lumière sur des roses, fraîchement épanouies, avec mille variétés de tons, enchevêtrées délicieusement par le pinceau de l’artiste»; quand pour d’autres «en dépit de leur entassement chaque fleur y prend sa valeur, (…) il y a une prestesse et une fraicheur qui achève de classer l’artiste au premier rang des peintres de fleurs».

On est encore, avec ces grandes aquarelles décoratives, dans un style qui est « demandé » aux femmes, qui s’y remarque et qui est acheté pour décorer bureaux, administrations et grands appartements. Mathilde Delattre, poétesse des fleurs, se pliera bien volontiers à cette demande. Chez la fleuriste, aquarelle de 124 x 184 cm, médaille de bronze 1905, ornera le palais de l’Elysée plusieurs années, on est bien dans les « canons » de l’époque. L’artiste y joue dans le registre des pastels et s’attache à donner des « circonstances » aux fleurs, quand d’autres grandes collègues aquarellistes s’adonnent à une précision photographique et à une très forte intensité des coloris, telle Blanche Odin (1865-1957, élève de Delphine de Cool) qu’elle côtoie dans de très nombreuses expositions ; et la critique – après avoir d’abord encensé Eugénie Faux-Froidure, la grand-maître – s’attache à remarquer l’une ou l’autre des collègues aquarellistes.

Elle ouvre en 1905 son propre atelier, où elle aura dès lors une importante activité de professeur d’aquarelle : une fois la reconnaissance acquise, Mathilde reste très active à l’Union où elle introduit ses propres élèves. Elle participera également à d’autres expériences artistiques féminines, comme celle des « XII » à la Bodinière, avec Eugénie Faux-Froidure, mais aussi Julia Beck, une peintre naturaliste suédoise en opposition avec son académie, ou Maria Slavona, impressionniste allemande dont l’art sera plus tard considéré comme « dégénéré », etc.84 Mathilde trouve aussi inspiration, comme Cécilia Wentworth mais dans un registre moins mondain et plus poétique, auprès des religieuses : dans Veille de fête au cloître, grande huile exposée au Salon en 1911 et à l’Union en 1912 , remarquée par un certain… Guillaume Apollinaire, alors critique d’art à L’Intransigeant85, Mathilde Delattrez, qui faisait partie d’une société « spiritualiste », met en scène sa fascination : « sur une terrasse où passent de blancs fantômes de religieuses sont réunies en bottes les fleurs qui demain pareront l’autel; et le soleil se joue sur l’éclatant amoncellement de leurs pétales… ». Cette « grande toile » ornera le logement-atelier de l’artiste jusqu’à ce qu’elle soit contrainte de la vendre avant la seconde guerre mondiale.

Après la guerre de 1914-1918, Mathilde Delattre, très peu au fait des circuits de ventes, du fonctionnement des galeries (elle se dit «très maladroite avec tout ça»), tient tardivement sa première exposition particulière, « aquarelles de fleurs » à la Galerie Georges Petit en février 1927. La réception en fut bonne, et l’artiste y eut une bonne surprise: « Le jour du vernissage j’en ai vendu 12, et 27 en tout. C’est très beau, vu ce moment où les affaires sont si mauvaises ! (…) ce fut si bien, j’y ai vu tant d’amis, j’ai eu tant de preuves d’estime artistique ». Mais ce qui intéresse de plus en plus l’artiste après-guerre, c’est le «Plein air», où la fleur devient parfois seulement évoquée, et où on cherche souvent comme une présence / absence dans la scène suggérée, avec de nombreuses variations sur le thème des jardins et leurs recoins, des tables de déjeuners et autres goûters terminés. Des aquarelles à la douceur de pastels, une ambiance, un enveloppement, elle va vers le plus diffus et l’humide de ses aquarelles, par sentiment certainement, et par facilité également peut-être. Ses « circonstances » de fleurs étaient déjà notées par la critique avant-guerre: «La fleur, dans son œuvre, est toujours très précise et très vraie. Mais Melle Delattre se préoccupe toujours de leur créer un milieu, qu’elles servent à parer et qui semble devoir les faire briller plus encore ; elle sait imaginer des circonstances spirituellement ou poétiquement pittoresques». Dans les « Plein air » cependant, avec leurs effets de lumière (« Des jardins dans une lumière transparente« ; « Une lumière douce se joue parmi les fleurs, les porcelaines et les cristaux en désordre« ) ces effets vont en s’intensifiant.

Elle obtient une médaille d’or au Salon de 1930 : sa mère Clémentine aura connu cette grande satisfaction, mais décède l’année suivante dans sa 87è année. Abattue, privée de son « manager », l’artiste tente de se ressaisir (« Il y a un trou dans mon cerveau (…) Je vais m’efforcer de n’avoir qu’Elle toujours comme but, de ne rien faire jamais sans la consulter, comme je le fis toujours (…) Je reprends mes cours mardi » ). Mais la « prédiction de Clémentine », qu’elle rapporte dans un courrier, va se réaliser: «Tu ne t’appartiendras jamais ma petite fille & quand je ne serai plus là pour faire le gendarme quand tu peins, tu ne produiras plus». Sa production baisse effectivement. Elle expose jusqu’en 1943, puis ses soucis de santé et financiers la contraignent à la vie en sa sphère intérieure :

« Je suis installée dans ce que j’appelle ma salle de verdure – c’est mon coin préféré, tout couvert (à) profiter de toute cette beauté, de cette nature si simple & si belle, avec laquelle je communie si bien & que j’aime par dessus tout ».

Orfèvre, blanc porcelaine. 68 ans.

Mme de Cool. La Neige

Oiseaux noirs, regards inquiets, Maman-refuge, seule l’ombrelle fait maison. C’est encore ici, avec Delphine de Coolcomme avec Cécile Chennevière ou Cécilia Wentworth, une ancienne, et même une « très ancienne » ! C’est l’aïeule, c’est une pionnière : elle est déjà reconnue depuis plus de vingt ans quand elle participe au tout nouveau salon de l’Union en 1883. Et, malgré l’apparence première de ces oiseaux noirs sur la neige, c’est une grande-maître des couleurs.

Delphine Fortin (1830-1921) est née à Limoges « dans une assiette de porcelaine emballée d’un papier à dessin », dixitson père et maître, peintre sur porcelaine. C’est une enfant précoce. En 1860 elle est copiste pour la Manufacture de Sèvres : 1863 La Pelotonneuse d’après Greuze, 1867 Le Ravissement de sainte Madeleine d’après Antolinez, 1872 La naissance de Vénus d’après Cabanel, 1876 La Justice et la Vengeance divines poursuivant le crime de Proudhon, etc. Dans une maîtrise quasi-alchimique des couleurs, elle travaille faïence, porcelaines, émaux, statues, toiles et aquarelles pendant plus de soixante ans, et sera abondamment louée par la presse artistique. Elle est aussi enseignante, auteur d’ouvrages techniques d’émaux, etc…, traduits en anglais. Delphine de Cool sera professeur de la grande aquarelliste Blanche Odin ! Elle lui transmettra le secret qui permet de produire des aquarellesaux éclats comparables à ceux d’une huile. Secret des couleurs vives, denses.

La vie de chacun de ses compagnons fut un roman. Un premier mari, zouave en Algérie lors de leur mariage en 1850 à Limoges, lui offre son patronyme flamand86 astucieusement segmenté en un noble « de Cool ». Ils ont un fils qui sera « médecin de colonisation » dans le sud algérien et décédera à Alger en 1919, un autre artiste-peintre, et une fille. Il n’y a pas de traces de petits-enfants. Après avoir traduit Camões, Alexandre le lusophone se fait chasseur d’or : il part au Brésil en 1874 pour tenter, sans succès, de faire fortune, rentre en France, se suicide à Avignon en 1878. En 1890, Delphine de Cool épouse en secondes noces Arthur Arnould, homme de lettres qui publie sous le nom d’A. Matthey, ancien journaliste d’opposition durant le Second Empire, de tendance anarchiste, et martiniste. Après 1871 le communard se réfugie en Suisse et ne revient en France qu’à la faveur de l’amnistie de 1880. Il meurt en 1895, à 62 ans, après avoir vécu plusieurs années retiré dans leur villa d’Aulnay-les-Bondy, se consacrant à la théosophie et rédigeant plusieurs ouvrages spiritualistes.

Elle : est dans la stabilité du travail, orfèvre, artiste, solide, stable, à l’atelier. Très industrieuse et très reconnue, dit le Bénézit. Magnifique toile de L’homme fumant une cigarette en 1880. C’est là que ressortent ses couleurs, tandis qu’elles sont absorbées par la froide pâleur des faïences. En 1887 déjà, elle présentait au Salon deux personnages grelottant sous la neige87, et une communiante. Mais aussi des aquarelles, pastels, portraits. Elle est de l’exposition de Chicago, au Woman’s building, en 1893. Elle fit construire la villa des Brillants à Meudon, celle-là même dont Rodin fit atelier, futur musée éponyme88. Des médailles : mention honorable au Salon de 1861, médailles d’or et d’argent aux expositions universelles de 1878 et 1889, mais rien a priori à l’Union, où on la considèrera sans doute « hors classe ».

« (…) nous croyons avoir affaire à une individualité : en art, c’est capital. Aimant surtout l’indépendance, cette artiste s’est développée en suivant son intuition et la nature. Sans dédaigner complètement les maîtres (…) Elle travaille énormément et elle dirige avec beaucoup d’autorité et de science deux ateliers et n’a pas moins de cent cinquante élèves (…) Elle ne s’amuse pas à perdre son temps dans des divagations : elle agit et par le travail et le talent elle montre que la femme est ou peut être l’égal de l’homme »89.

On ne trouve rien dans son abondante presse sur notre œuvre de 1898. Rien dans l’article non plus… On insère le tableau de l’ancienne, c’est une référence. Il s’agit peut-être de Le temps de neige déjà exposé au Salon en 1887, une aquarelle: « Cette paysanne et son enfant sous la pluie sont bien traités », nous dit le critique90, qui n’aime pas l’autre œuvre, Invocation, où l’on voit « une dévote mondaine qui pose prétentieusement pour la galerie ». Pour un autre journal, « Mme Delphine de Cool a été souvent mieux inspirée. L’égratignement du papier, auquel elle a demandé un moyen de rendre la neige qui tombe, est tout-à-fait en dehors de l’art et ne donne qu’un piètre résultat »91. « Notre » reproduction de La Neigecomporte deux enfants, peut-être s’agit-il d’une variante de la précédente, mais on y distingue bien ses « égratignements »…92. Etait-ce alors juste un envoi « de sympathie » et de dernière minute à l’Union ?

L’artiste limousine est signalée par la presse au Salon en 1901, pour ses émaux93. En 1912, Apollinaire admire ses « morbidesses de tons » dans ses portraits94. Elle exposera à l’Union jusqu’en 1914, au Salon jusqu’en 1921, et de 1904 à 1913 au moins en son atelier, où elle fait souvent exposition-vente commune avec son fils Gabriel. Elle meurt le 16 janvier 1921, mais avait envoyé au Salon de la même année « une plumeuse d’oie », peinture. A son décès, la chronique mondaine du journal consacre sept lignes à son ancien communard et auteur d’époux, Arnould, dont elle est veuve depuis 1895, avant de résumer sa propre carrière en quatre lignes95. Epoque… Elle est célébrée fin 1922 dans l’exposition Les femmes célèbres du siècle, organisée par Marguerite Durand, puis sombre dans l’oubli, malgré la renommée de sa technique durant toute sa longue carrière. Galerie des femmes oubliées. Sous la Neige.

« Dans une grande salle tendue de rideaux de pourpre sur un antique fauteuil, madame Delphine A . de Cool (82 ans), au milieu de ses œuvres comme de sa famille, fait au visiteur les honneurs de son exposition. Mme de Cool n’est pas une de ces femmes que l’âge atteint, elle est resté droite et superbe, belle encore à la façon de la grandeur, dans sa robe de velours à rivière d’or dont la traine ondule sur les tapis. Sous ses cheveux blancs, elle garde la vivacité du regard qui a su voir avec intensité. De ses mains étincelantes de bagues, elle vous désigne ses œuvres favorites, ce qui n’est qu’un choix personnel car parmi le beau, qui se maintient le même sous des formes différentes, il ne peut y avoir de moins ou de plus »96.

La Petite Soeur de 40 ans.

Mme Marie Loire. La Petite Soeur

« (…) La Petite Soeur, charmant tableau de genre, au pastel (…) est bien un joli, joli dans le détail, joli dans l’ensemble, et vrai et touchant dans l’expression des têtes et des attitudes. C’est de l’art de femme cela, de l’art coquet, léger, tout de rêve adouci, d’observation aimable »97.

Le ton est donné. « Aimable », ce que l’on attend de « l’art de femme »… Et Marie Loire a donc droit, elle, a un développement sur ses deux pastels exposés au salon de l’Union, dans L’Oeuvre d’Art qui reproduit La Petite Soeur en planche « hors-texte ». Anne Marie Loire (1857 – 1923) n’expose pas très précocement : on la trouve au Salon en 1890 avec La Bouquetière, et c’est sa mère, par ailleurs épicière, qui est alors notifiée comme son premier maître.

Marie Loire est née à Lyon dans un milieu modeste ; à 17 ans, en 1874, alors qu’elle est « ouvrière en cheveux98 » à Lyon, elle donne naissance à Paris à une petite Anne Marie Pauline, « de père non dénommé ». Elle reconnaîtra officiellement sa fille dans un acte fin 1883. Elle devient ensuite élève du maître renommé Edouard Toudouze, à l’Académie Julian. Au Salon on la dit « Mademoiselle », mais « Madame » en 1891 à l’Union, avec des pastels. À l’Union on est donc plus réaliste sur la condition des femmes, et moins dans les « convenances » d’un autre âge. Toujours à l’Union, en 1893, elle envoie « une belle fillette assise au milieu de cruches normandes, tricotant des bas bleus tout en surveillant des vaches. Cette fraîche paysannerie est signée Marie Loire, qui expose aussi une fine soubrette du Théâtre-Français ». En 1895, Madame Loire, qui est aussi illustratrice, publie La servante dans L’Art français99. Le Salon de 1896 l’admet enfin « Madame » … (elle y expose le portrait de sa fille, et peut-être aussi s’affichait-elle avec le maître Toudouze, dès avant leur mariage), et aussi une figure de riche ménagère, « traité également avec une riche virtuosité, bien que dans deux gammes très différentes ». Marie Loire réalise essentiellement des portraits, et de délicates, donc, scènes familiales ou d’intérieur, mais est également dite peintre de fleurs et de fruits.

En ce salon de l’Union de 1898, c’est son heure ! Marie Loire y est également remarquée par le New York Herald de Paris parmi « les quelques œuvres intéressantes » de ce salon des femmes, pour ses deux pastels L’heure du goûter et « une jeune femme en vert » (La Petite Soeur, donc ?)100. Et encore dans la presse : « la petite sœur, une composition dont le charme désarme la critique »101. Et le 1er prix de l’Union lui est remis ! (pour son autre envoi, L’heure du goûter, que notre critique pourtant apprécie moins). Cerise sur le gâteau, enfin, elle a un de ses tableaux acheté par un amateur102.

« Mme Marie Loire semble être dans la note d’un vrai talent féminin, fait de grâce et d’aménité. Peu de choses lui suffit à nous intéresser : l’heure du goûter, la petite sœur, toutes visions douces, simples et captivantes. Mme Loire met en scène les enfants avec un goût rare. Pourquoi faut-il que, dans L’Heure du Goûter, les fonds soient traités d’une façon si preste ; pourquoi ces verts crus, pourquoi cette tache blanche qui veut être une chèvre et qui répondent si mal à l’amusante silhouette des petites filles, bien fixées dans le plein air ? La Petite Soeur (…) n’a fort heureusement pas ces manques »103.

Elle continue à exposer, essentiellement au Salon et à l’Union, et en 1900 elle épouse le maître. Marie Loire exposera donc environ la moitié de sa carrière sous son nom de jeune fille (éludant son 1er prénom Anne), puis à partir de 1900 sous celui de son mari, mais inversant cette fois ses prénoms d’état-civil : Marie-Anne (voire parfois Marie-Anna, ou même Anna) Toudouze ! Il y a là quelque chose de très signifiant. Au Bénézit, elle est indexée à « Toudouze »… Faut-il donc s’aligner sur cette loi du patronyme et du mari, et invisibiliser les débuts artistiques ? De l’amour, au Bénézit du doute ? Toudouze fit le portrait de sa compagne, elle est … délicate, et « fait si jeune » que l’on se demande si ce n’est pas sa fille. Ce tableau, donné en 1947 par la fille de l’artiste aux Musées nationaux, sera volé en 2005, et repéré en 2006 chez un marchand d’art londonien104… Après le décès de son mari en 1907, Marie Anne Toudouze ne semble plus produire beaucoup, on retrouve une dernière exposition à l’Union en 1911. Sa fille, Anne Marie Pauline dite Pauline Loire, professeur de musique, se marie en à un médecin en 1910, divorce en 1912, Marie Loire-Toudouze ne semble pas avoir de descendants. La grande sœur, néoténique, c’est elle, pour sa fille. Comme inquiète, un peu, qu’on les sépare. Ce n’est pas une « petite », ce n’est pas une « anecdotique »… Quelle trajectoire plutôt ! Il y a quelque chose de volé dans cette histoire.

Nous n’avons jamais quitté les fleurs. 38 ans.

Le New York Herald édition de Paris remarque Antoinette Chavagnat à ce salon de 1898 de l’Union, et contrairement àL’Oeuvre d’Art ne boude pas les fleurs : ses « most effective » Roses trémières à l’aquarelle y sont louées105. On fait donc retour aux fleurs en cette toute fin de planche, l’impasse totale par les critiques de L’Oeuvre d’Art n’était pas possible !

Mlle Antoinette Chavagnat. Roses

Antoinette Chavagnat est juste citée dans l’article, mais c’est une artiste qui ailleurs est reconnue. Elle réalise essentiellement des aquarelles florales, dans lesquelles la critique relève à plusieurs reprises « le souci des accessoires » ; elle note également chez cette artiste « le précieux avantage de peindre à l’aquarelle et à l’huile avec une égale supériorité (…) ici le profond clair-obscur de la palette de Saint Jean ; là le charme et l’éclat des lumières conservées sur le papier blanc ». Reines-marguerites, Fleurs de printemps et Pavots, Tulipes et Roses, Chrysanthèmes et Cerises,Groseilles, Pivoines herbacées, Glycines, Cannas, etc. : une carrière qui se fait cependant « sur les Chrysanthèmes ». Ses « Cerises » sont présentées en 2021, à l’occasion d’une des seules rétrospectives des artistes de l’Union, avec ce cartel : « Parfait exemple du goût sucré de certaines femmes artistes pour les aquarelles représentant des natures mortes aux fleurs et aux fruits, Antoinette Chavagnat expose pendant plus de 50 ans sans jamais se renouveler »106. Elle sillonne la province de salon en salon, participe à Paris à de nombreuses expositions (dont le salon des Indépendants), ne semble pas se consacrer à l’enseignement : elle devait peindre, voyager, débarquer. Comme ça. Du caractère sans doute !

Antoinette Chavagnat contribue à différentes initiatives artistiques féministes : elle est en 1882, à 21 ans, au Cercle de la rue Volney à Paris, autour de Louise Abbema, avec un portrait d’enfant. Il s’agit là d’une des deux toutes premières expositions artistiques féminines non mixtes à Paris, avec le salon de l’Union qui se tient quelques semaines plus tôt. Le « Salon du Blanc et Noir« , quoi que mixte lui, se tient de 1885 à 1892 et permet à partir de 1886, malgré son nom, à de nombreuse femmes aquarellistes ou pastellistes de présenter leur oeuvres sans crainte d’être « écrasées par les huilistes ». Antoinette Chavagnat y accroche en 1886, 1890 et 1892 (année où 400 femmes artistes y exposent). Elle rejoint ensuite seulement l’Union des femmes peintres et sculpteurs, en 1889, y obtient le second prix en 1900, est élue membre du Comité en 1902. Elle a une presse abondante dans les salons féminins, mais est très peu remarquée au Salon, et c’est là un «grand classique » : les journaux privilégient les hommes au Salon, et la création de l’Union aura aussi obligé les critiques a faire leur métier envers les femmes, même s’ils restèrent longtemps très condescendants. En 1898, année des Roses, Antoinette Chavagnat est membre du jury de l’Union107. Ce jury était constitué pour partie des artistes déjà médaillées au salon ou à l’Union, pour partie de sociétaires élues, et Antoinette n’ayant pas a priori obtenu de médaille des artistes français, et pas encore de prix à l’Union, fut donc probablement élue par ses collègues, ce qui témoigne de sa renommée per se.

Le Président de la République Émile Loubet lui remet le ruban d’Officier d’Académie au salon de l’Union en 1902. On la présente un peu au passé cette année-là, louant plutôt son Coin d’atelier de 1898 au Salon, accroché donc juste après nos Roses 108. C’est une Grande. Elle fit de très belles aquarelles mais… sensiblement les mêmes que celles de son maître François Rivoire… et la critique feint d’aimer, surtout quand il s’agit de femmes, ceux qui se démarquent des maîtres… D’où vient la gloire, d’où part la reconnaissance, qu’est-ce qui a ancré certaines artistes au temps long quand les autres sont à jamais dans le présent absolu et le principe actif de leurs œuvres ? Et c’est pourtant bien de ces énergies-là qu’il s’agit, au plaisir intense de peindre, plutôt que de trajectoires conjoncturelles, plus ou moins porteuses ou plus ou moins subies.

Croisements

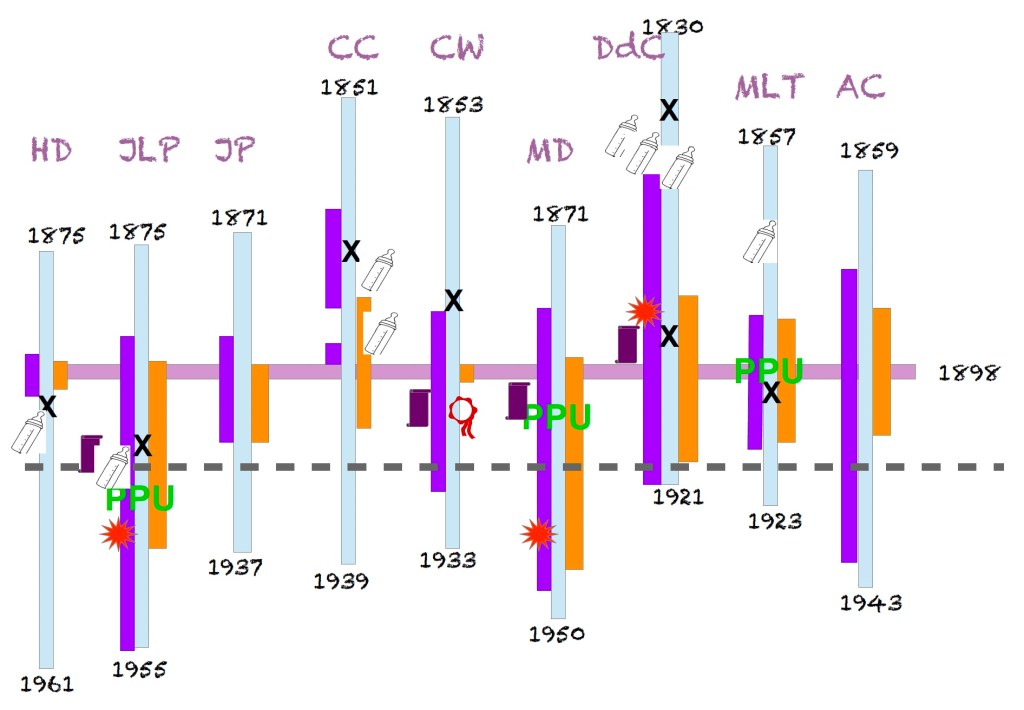

Dans la figure suivante sont schématisées les interactions entre les trajectoires personnelles et artistiques des exposantes par rapport au salon de l’Union de 1898 :

Les trajectoires des neufs artistes restituées par rapport à l’exposition de 1898 à l’Union. De gauche à droite, Henriette Decours (HD), Jeanne Lauvernay-Petitjean (JLP), Jeanne Pajot (JP), Cécile Chennevière (CC), Cécilia Wentworth (CW), Mathilde Delattre (MD), Delphine de Cool (DdC), Marie Loire-Toudouze (MLT) et Antoinette Chavagnat (AC). LH, Légion d’honneur ; PA, palmes académiques ; PPU, premier prix de l’Union ; SAF Salon des artistes français ; UFPS, Union des Femmes Peintres et Sculpteurs ; X, mariage. Les barres verticales donnent les périodes d’exposition au Salon (en violet) et à l’Union (en orange). Le trait gris pointillé horizontal représente la première guerre mondiale :

Débutantes et confirmées : l’Union en « caisse de résonance » artistique

Les auteurs de cette planche – comportant essentiellement des portraits de femmes, d’enfants, mais aussi un ecclésiastique, une marine et des fleurs -, peuvent selon ce graphique être réparties en trois catégories selon leurs trajectoires artistiques avant l’exposition : trois « jeunes » en art (HD, JLP, JP), trois « intermédiaires » (CW, MD et MLT), et trois « anciennes » (CC, DdC et AC, qui faisaient toutes trois partie de la délégation des femmes artistes françaises en 1893). Il est à noter que toutes ont débuté en étant admises dans un salon mixte (artistes français, ou SNBA plus rarement), et conjointement ou dans le cas le plus fréquent postérieurement à l’Union. Le salon de l’Union est donc toujours lieu de brassage entre femmes artistes déjà connues ou débutantes selon le souhait de sa fondatrice Mme Hélène Bertaux, mais il ne joue a priori qu’un rôle amplificateur mais pas d’initiateur des carrières.

Deux artistes n’y feront qu’une très courte ou assez courte carrière (HD et JP), cinq auront une longue période d’activité (JLP, CC, MD, DdC et AC). Pour une d’entre-elles, le mariage et la maternité semblent la cause de l’arrêt de la présence dans les salons (HD), tandis que les bouleversements sociétaux et artistiques contemporains du premier conflit mondial semblent avoir entraîné l’arrêt de carrière de JP et CC. Pour MLT, c’est le décès de son mari qui ouvre une période de baisse de production artistique. JLP, MD et AC sont les seules de cette sélection à poursuivre leur activité jusqu’à la seconde guerre, et même au-delà pour JLP.

Beaucoup se sont déjà croisées, et vont souvent se recroiser ; cinq exposeront ensemble à peine quelques mois plus tard au Salon 1898: Antoinette Chavagnat, Mathilde Delattre, Jeanne Lauvernay-Petitjean, Marie Loire et Cécilia de Wentworth109. Sauf pour les deux « anciennes » (AC et CW), l’Union est encore pour elles un « tremplin » vers le Salon, où existe un jury de sélection plus sévère en général, et envers les femmes en particulier, tant qu’on n’y a pas obtenu une mention honorable. La date du salon de l’Union ayant été fixée en tout début d’année, des facilités sont données à celle des exposantes qui souhaitent soumettre ensuite leurs œuvres au Salon, sous forme d’un « service de consigne » au Grand Palais:

Étiquette à coller au dos de l’oeuvre ayant été exposée à l’Union, quand l’artiste souhaite également la soumettre au jury du Salon

Prix et honneurs : la fonction économique de l’Union

Les prix de l’Union sont attractifs pour les artistes : d’une part il s’agit de sommes d’argent et non de médailles symboliques comme au Salon des artistes français ; et d’autre part ils sont facteur de reconnaissance, en tout cas pour la presse qui en fait régulièrement mention. L’exemple de Jeanne Lauvernay est intéressant : elle n’obtiendra le 1er prix de l’Union qu’en 1924, aura de nombreuses autres opportunités et fera une belle carrière, même si l’on peut considérer que le prestige de son vieux maître de mari a pu parfois l’aider. Elle restera fidèle à l’Union après l’obtention de son prix et en sera même trésorière en 1931 ! Une voie vers la notoriété pour ces jeunes artistes femmes était en effet de saisir les opportunités, et parfois… un mari. Pour Mathilde Delattre, c’est encore le grand début, et tous les espoirs sont permis. Une fois primée à l’Union en 1903 et donc hors-concours et sans espoir de nouveaux prix, elle restera également fidèle à l’Union, essentiellement pour y introduire ses propres élèves. L’art est aussi une boucle. Sans support financier, et célibataire, elle vivra de son art au moins jusque dans les années 1930, contrairement à nombre de ses consoeurs qui délaisseront la peinture pour le mariage, ou en raison de celui-ci, sauf si l’époux est également artiste et partage les mêmes aspirations.

Jeanne et Mathilde furent grandes collègues et aussi concurrentes, mais se retrouvent toutes deux (et avec Antoinette Chavagnat) au comité de l’Union (en 1912), ou à celui de la Société amicale des peintres et sculpteurs français (en 1938) ; en 1942 elles sont ensemble à l’exposition « Fleurs » rue de la Paix, etc…

L’enseignement est également une source de revenus importante, pour deux de ces artistes au moins, Mathilde Delattre et avant elle Delphine de Cool.

Delphine de Cool est déjà médaille d’or au Salon et Officier de l’Instruction publique lors du salon de l’Union de 1898; quatre autres artistes de notre échantillon recevront des prix ou honneurs par la suite (trois 1ers prix de l’Union, deux médailles d’or au Salon, une Légion d’Honneur, trois palmes académiques) ; quatre artistes n’obtiendront aucun prix parisien ni distinction.

Salons, scissions : saisir les opportunités professionnelles

Quand Cécilia de Wentworth débute au Salon de Paris, il s’appelle encore le « Salon de peinture et de sculpture », la société des artistes français ne le gère pas encore en place de l’état. Antoinette Chavagnat, pionnière de l’Union, sera également en 1882 à l’autre première exposition non-mixte de femmes artistes, au cercle Volney. Delphine de Cool et Cécilia Wentworth sont de la délégation féminine française en 1893 à Chicago. Henriette Decours débutera non pas aux Salon des artistes français, mais à l’exposition de la Société Nationale des Beaux-Arts, sa scission plus réceptive aux artistes féminins. Mathilde Delattre fera également une incartade de deux ans à la SNBA, avant de réintégrer le Salon « officiel ». Jeanne Lauvernay accrochera, outre au Salon et à l’Union, au Salon d’Automne et aux Indépendants. Mathilde Delattre sera de l’expérience des « XII à la Bodinière » en 1900-1902. Après le premier conflit mondial, l’Union ronronne, la modernité est ailleurs, le marché s’est déplacé des salons vers les galeries, que les artistes tenteront d’intégrer. Mathilde Delattre est tardivement chez Georges Petit pour une exposition personnelle en 1927, en 1942 elle est avec Jeanne Lauvernay-Petitjean à l’exposition « Fleurs » rue de la Paix, etc.

L’exemple de Cécile Gaudez-Chennevière met en avant comment l’Union à pu contribuer à mettre en avant une part méconnue de son œuvre. En effet, Cécile Gaudez expose d’abord miniatures et portraits sur ivoire au salon de peinture et de sculpture, et se consacre à la peinture sur éventail qui va lui donner une renommée sûre auprès d’une certaine clientèle ; mais elle expose ensuite essentiellement à l’Union, et en 1893 la critique parle d’une «révélation, avec ses aquarelles et pastels, que l’éventailliste bien connue nous ménageait (jusqu’à présent). Ainsi l’Union lui a permis de faire évoluer sa réception alors que le marché de l’éventail qui l’avait jusque là porté allait en se raréfiant.

Femmes, profession artiste-peintre : vie privée

Parmi les neuf artistes étudiées ici, trois sont mariées, trois le deviendront après ce salon, dont Henriette Decours qui en « disparaîtra », Jeanne Lauvernay qui accolera le patronyme de son mari à son nom d’artiste, quelque chose est partagé, tandis que Marie Loire inversera alors ses prénoms comme on l’a décrit plus haut, comme un signe de métamorphose. Trois resteront célibataires. Quatre n’auront pas d’enfant, trois auront un enfant unique, Cécile Chennevière aura deux filles, et Delphine de Cool trois enfants, situation assez exceptionnelle alors pour des artistes à carrière productive. Il y a du romanesque dans ces trajectoires d’artistes, aussi. Naissance rocambolesque de Mathilde Delattre au Caire, dont la mère, les élèves et les amies resteront ensuite le premier cercle, vie tumultueuse des maris de la solide Delphine (de) Cool, Cécilia (de) Wentworth marquise papale américaine à Paris, etc.

Diane Radycki110 analyse de la vie des femmes artistes postulantes au tournant du 19è siècle : leur situation est moins « bohême, moins libre et plus pénible que celle de leurs équivalents masculins. Excepté le cours quotidien et quelques visites de collègues, elles sont aussi plus solitaires. Les conventions exigent qu’elles se fassent accompagner pour leurs sorties. Le mariage et les enfants sont beaucoup trop contraignants, surtout si elles ne disposent pas d’une grande aisance financière, pour continuer à se consacrer à l’art, et elles sont nombreuses à rester célibataires pour pouvoir poursuivre leur vocation d’artistes, sauf à épouser un homme lui-même peintre qui partage leur passion. On peut retrouver ces différents profils dans notre panel d’artistes. La restriction de la vie sociale autonome des femmes étant également une privation d’influences en ce qui concerne le domaine artistique, des peintres postulantes trouveront dans l’Union un outil d’échanges et d’encouragement professionnel, certes conservateur, mais légitime, et sans doute aussi pour certaines un certain « esprit de famille » qui les soutiendra.

Au travers de ces exemples, de ces quelques trajectoires croisées, on peut tenter de se représenter comment le salon de l’ « Union » fut un lieu unique regroupant des militantes, une ruche où se croisèrent anciennes ou nouvelles artistes, plus ou moins « dépendantes » de l’Union, certaines confirmées en quête de reconnaissance collective, ou souhaitant modifier leur image, des mondaines, des débutantes en espoir de collectif solidaire, des habituées ne se risquant pas à d’autres salons moins conventionnels, des professeurs cocounant leurs jeunes élèves, des anciennes fauchées en quête de prix et de vente, mais toujours des femmes osant l’émancipation professionnelle par l’art grâce au collectif.

Quelques portraits. Leurs palettes.

Quelques portraits. De gauche à droite et de haut en bas : Delphine de Cool (photographie par Imbert avant 1900), Cécilia Wentworth (gravure dans le New York Herald Paris du 26 mars 1892), Jeanne Lauvernay-Petitjean (photographie d’un portrait par Jeanne Bourrillon-Tournay dans les années 1900), Mathilde Delattre (photographie vers 1900) et Marie Loire-Toudouze (image noir et blanc de son portrait par Edouard Toudouze)

Quelques oeuvres. De gauche à droite et de haut en bas : Mathilde Delattre (Soleils, aquarelle, Salon de l’Union des femmes peintres et sculpteurs 1897, musée de Semur-en-Auxois) ; Antoinette Chavagnat (Nature morte aux cerises, aquarelle, vente Drouot) ; Delphine de Cool (Homme fumant une cigarette, huile sur toile, 1880, Warrington Museum & Art Gallery); Marie Loire-Toudouze (Portrait de femme au tambourin, huile sur toile, vente Drouot) ; Cécilia Wentworth (Le maréchal Pershing, 1918, huile sur toile, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon) ; Cécile Chennevière (Scène de cour, détail, site de vente en ligne)

© eric ledru, mars 2025

Notes et références

1 Nom de plume de Paul Biers (1867-1929).

2 Directeur jusqu’en 1897, il en reste administrateur, et dirige également la librairie des publications artistiques au 1, Boulevard des Italiens (réf. Annuaire-Almanach du commerce du 1er janvier 1897), qui vent des reproductions d’oeuvres d’art, comme en témoigne l’encart publicitaire dans ce même numéro.

3 Sous la direction d’Anne Moitel, Catalogue de l’exposition Femmes artistes de la Côte d’Opale 1880-1930, Invenit 2024.

4 Marie-Amélie Tharaud et Elise Kerschenbaum, La formation artistique des femmes au sein de L’union Centrale des arts décoratifs (1892-1925), Bibliothèque des Arts Décoratifs, http://www.bibliothequedesartsdecoratifs.fr : L’Union Centrale des Arts Décoratifs est une institution fondée en 1882. Les arts décoratifs, et en particulier les arts dit « féminins », qui recouvrent les arts où l’imitation l’emporterait sur la créativité, fournissent alors aux yeux de nombreux observateurs un travail décent pour les femmes. Le Comité des Dames de l’UCAD est créé en 1895 ; l’action de ce comité est menée par des « dames du monde » qui encouragent les travailleuses professionnelles par des expositions, des concours, l’acquisitions d’œuvres et l’enseignement des arts décoratifs. L’exposition des arts de la femme de 1895 constituera un véritable succès pour le Comité, avec plus de 16 000 entrées.

5 Elle écrira un livre d’art en 1913, et Rodin fera son portrait en 1916.

6 Tamar Garb, Sisters of the Brush. Women’s Artistic Culture in Late Nineteenth-Century Paris, Yale University Press New Haven and London 1994.

7 D’après l’expression de « mouvement en hélice » de Catherine Gonnard et Elisabet Lebovici à propose des aspirations des femmes artistes : Femmes artistes, artistes femmes : Paris, de 1880 à nos jours, Paris, Hazan, 2007.

8 Denise Noël, Les femmes peintres dans la seconde moitié du siècle, Paris, Clio. Femmes, Genre, Histoire n°19 du 31 janvier 2005.

9 Bérengère Wasselin, L’union des femmes peintres et sculpteurs et la critique. Mémoire de Master 2 d’histoire de l’art contemporain sous la direction de François Robichon, Lille 3, 2006.

10 Journal des femmes artistes du 1er mai 1898 sur Gallica.

11 Anaïd Demir, Les Suffragettes de l’art. L’entrée des femmes à l’Ecole des beaux-arts. Beaux-Arts de Paris éditions Paris 2024.

12 A. Pallier, dans La Liberté du 19 janvier 1898 sur Gallica. Seule exception qui a la grâce du critique : l’artiste Marie Duhem, proche du couple Demont-Breton, et qui aura une carrière plus moderniste effectivement que la plupart des autres exposantes de l’Union.

13 cf. plus bas la mésaventure de Mme Chennevieres…

14 The New York Herald Paris du 8 mars 1898 sur Gallica.

15 La Presse du 8 février 1898 sur Gallica.

16 Garb, op. cit.

17 Wasselin, op. cit.

18 Éric Ledru et Charlotte Girard, biographie de Mathilde Delattre, 2024, wordpress.

19 Jules Mazé, Le petit moniteur universel du 24 avril 1896.

20 Scission du salon officiel en 1890.

21 A.E. Guyon-Verax dans Le Journal des Artistes du 26 juillet 1899, à propos du Salon 1899 de l’Union.

22 Bulletin de la Société française des amis des arts du 25 mai 1900.

23 Catalogue de l’Union des Femmes Peintres et Sculpteurs 1901.

24 Archives départementales de Seine-et-Marne.

25 Bulletin de la Société amicale des peintres et des sculpteurs français du 15 novembre 1938 sur Gallica.

26 Eric Ledru, Une constellation de femmes artistes, 2024, wordpress.

27 Guyon-Verax dans le Journal des Artistes du 20 mars 1898.

28 Journal des artistes du 19 mars 1899.

29 Le Grand Echo du Nord de la France du 8 avril 1900.

30 Journal des Artistes du 31 mars 1901.

31 Le livre d’Or de l’Exposition de Lille du 1er août 1902.

32 Karl Cartier dans Le Journal du 9 février 1902.

33 Le Grand Echo du Nord de la France du 25 mai 1904.

34 Le Monde Artiste du 21 mai 1905 et Le Grand Echo du 9 avril 1905.

35 L’Echo du Nord du 2 mai 1910.

36 Le Journal du 14 février 1937.

37 Dictionnaire Bénézit, OxfordArt, op. cit.

38 Collection du Centre National des Arts Plastiques.

39 La Charente du 25 février 1883.

40 La Gazette des femmes du 10 mars 1884.

41 L’Univers illustré du 27 février 1886.